Китов на Руси били с XI века

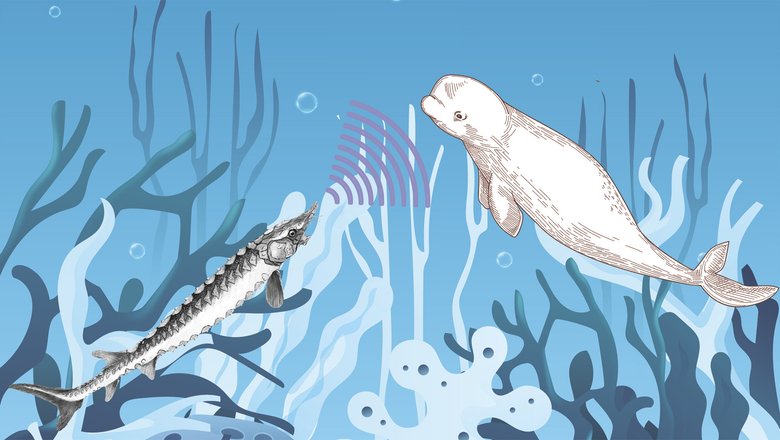

Дело в том, что белугой на Руси называли не только гигантского осетра, живущего в реках, но и зубатого кита белуху из семейства нарваловых, который обитает в морях Северного Ледовитого океана и имеет белую кожу. В отличие от немого осетра, белуха имеет голос. Кит издает нечто среднее между плачем и стоном. Впрочем, белуха может и реветь — если ранена.

На Руси издавна охотились на белух — этот морской зверь входил в «меню» морских зверобоев. Китовым промыслом на побережье Кольского полуострова занимались, начиная с XIII века. Но в сферу влияния Руси мурман (земли у Мурманска) вошел уже в XI веке, когда между князем Ярославом Мудрым и королем Норвегии Олафом Шетконунгом был заключен договор, по которому граница между государствами прошла по заливу Люгенфьорд. Позже договор с норвежцами был перезаключен князем Великого Новгорода Юрием Даниловичем. Граница стала проходить ближе к будущему Мурманску — по Варангер-фьорду.

Первое русское поселение Кола на полуострове упоминается в летописях 1264-го года. Оно было основано на месте старого промыслового пункта.

Долгое время Мурман был под властью Великого Новгорода, а в 1550 году при царе Иване Грозном Кола стала острогом, в котором «сидел» воевода. В это же время зверобои были обложены «откупом» — налогом. Каждая десятая рыба или зверь шли в казну. А в 1665 году в Коле открылась таможня. Так что о ките белухе на Руси знали издревле.

Не белуха, а корова

Тем не менее выражение «реветь белугой», «реветь как белуга» вызывает некоторое недоумение. Согласитесь, странное сравнение. Лингвисты считают, что во всем виноваты нормы русского языка. Оказывается, многие века плач и рыдания на Руси сравнивали со стонами домашних животных: вола, собаки или коровы. Причем с коровой чаще сравнивали рыдающих женщин. «Бывало, как погонят мужиков на прииски, так бабы, как коровы ревели…», — писал в 1883 году писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк в очерке «Золотуха» (1883 год).

Но оказывается морской коровой называли и кита-белуху! В 1885 году в Российской империи вышел «Словарь областного Архангельского наречия» Александра Подвысоцкого, в котором значилось, что белуха — это «водящийся в Белом море и Северном океане морской зверь живородящей породы, длиной 2−3 сажени, сала дает 15−25 пудов… Местные промышленники называют его также “морская корова”».

Возможно, каким-то образом в северных говорах русского языка морская корова заменила обычную. И пошло поехало! А в XIX веке ставшее устойчивым выражение проникло в русскую литературу. Так, у Антона Чехова героиня пьесы «Иванов» Зюзюшка «белугой ревет», потому что ей «приданого жалко» (1887 год). А поэт и прозаик Всеволод Крестовский в романе «Панургово стадо» сравнивает крики героя с рёвом белуги: «…недоросль бил кулаком по столу и белугой ревел энергическое “бр-р-рава!”

Как белуха стала белугой. Или наоборот?

Но почему тогда “белуга”, ведь кита называют “белухой”? На это счет есть несколько предположений.

- Предполагают, что белуха стала белугой из-за фрикативного “г”, которые до сих пор сохранилось в некоторых говорах русского языка. Сейчас это всё больше южные говоры, но раньше фрикативное “г” было распространено шире. Лингвисты пишут о том, что оно очень редко, но встречается в говорах поморов.

- Считают, что это может быть просто ошибкой, опечаткой, ставшей нормой.

- Выдвигают предположение, что фраза “реветь белугой” имеет английское происхождение и образовалась от слова bellowe, что значит “мычание, рёв, крик”. Якобы “w” в русском языке заменилось на “g”.

Но более вероятно, что кит-белуха всегда назывался на Руси белугой. Ведь он был таким же большим и сильным как осётр. А слово “белуха” вошло в оборот только в XIX веке. В том же словаре Подвысоцкого приводятся две формы слова: “Бѣлуга” и “Бѣлуха”. Причем “Бѣлуга” стоит на первом месте. А ниже на странице находится название снастей — “Бѣлужья заводина”. Так назывались несколько сетей, которые преграждали белухам путь в море из Кандалакшского залива — одного из крупнейших заливов Белого моря.“Бѣлужья заво́дина” явно происходит от названия “белуга”, а не белуха. Всё в соответствии с правилами палатализации старославянского языка. По ним взрывная “г” после “передней гласной” “у” переходит в щипящую “ж”. Если бы кита на Руси называли “белухой”, то и снасть могла называться по-другому. Но это тоже только версия. Ведь в говоре поморов много фрикативных звуков — “ж”, “ш”, “щ”. есть даже сдвоенные: “шшука”, “яшшык”, “дрожжи”, “ижжога” (щука, ящик, дрожжи, изжога). И “белушья заводина” могла быстро стать “белужьей”.

Майя Новик